からだ・美容

汗臭さが漂ってきたら「自分かも?」と約7割が不安に 汗や臭いのもとを抑える最新の制汗技術を聞いてみた

公開日: / 更新日:

気象庁が発表した3か月予報によると、6月~8月までの気温は全国的に軒並み「高い見込み」で今年も暑い夏がやってきます。気温の上昇とともに、気になり始めるのは汗。自分が不快なだけでなく、臭いや汗ジミなど周囲の目が気になる人も多いでしょう。そこで、多くの人が悩みを抱える汗にまつわる“あるある”と併せて、最新の制汗技術について、株式会社マンダムの先端技術研究所 研究員の久加亜由美さんにお話しを伺いました。

◇ ◇ ◇

汗ジミや噴き出る汗… みんなが悩む“汗あるある”

人によって、さまざまな汗についての困りごと。多くの人はどんな悩みを持っているのでしょうか。マンダムが実施した「汗とにおいの実態調査」(※)によると、汗に関する“あるある”17項目のうち11項目で、「よくある」「ときどきある」と答えた人が半数を超えました。

もっとも多かったのは「汗臭さが漂ってきたとき、自分の臭いかと不安になる」68.3%。それ以外の上位には「服の汗ジミが気になる」68%、「汗臭くないか1日に何度も自分の臭いを確認する」62.1%など、かなりの人が同じ悩みを抱えています。

汗への対策で多くの人が使っているのが、制汗剤やデオドラント製品です。同調査で制汗剤・デオドラントの利用者に、そうした製品で「制汗・防臭以外に得られたと思うことは何ですか?」と聞いたところ、「周囲に不快感を与えないという安心感」「人前でも臆することなく自分を出せる自信」が上位に。汗や臭いは、人との距離やコミュニケーションを大きく左右する問題といえそうです。

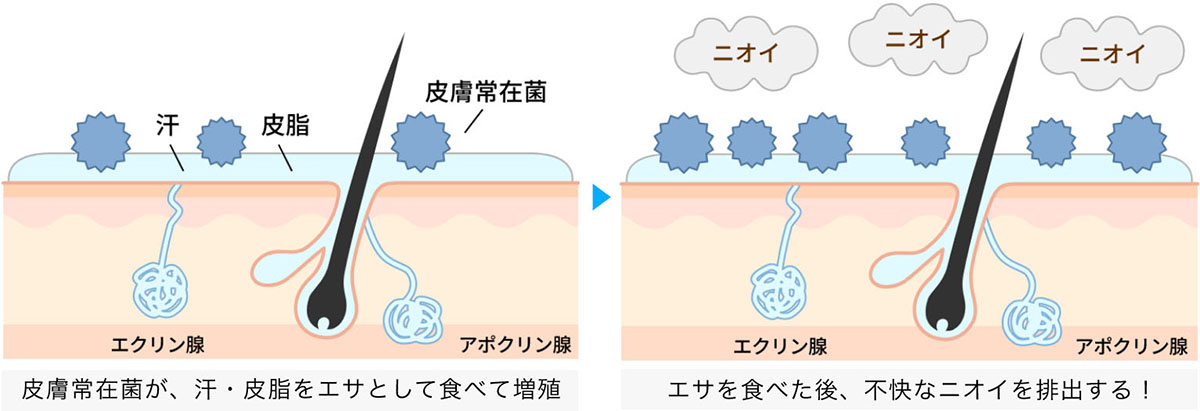

汗や皮脂に臭いはない!? それでも汗が臭う原因になるワケ

暑くなるほど汗が増え、臭いへの心配も高まります。しかし、久加さんによると「実は、かいたばかりの汗や分泌したての皮脂は、ほとんど無臭です」という意外な話が。いったい、どうして不快な臭いになるのでしょうか。

「人間の肌にいる常在菌がエサにすることで、汗や皮脂が嫌なにおいに変化します。だから汗や菌の増殖を抑えられれば、臭いの発生を防ぐことができます」

臭いのもとになると聞くと、悪い菌のように感じますが、常在菌は肌のバリア機能に必要なものだそう。

「常在菌は肌の潤いや、なめらかさを保つのに必要な菌です。増殖することで臭いが発生しますから、菌が“においを発生させない(または、においに変えない)”ように、もととなる汗や皮脂を抑える――という考え方が良いと思います」

自分の汗で研究も 「ここまで体力使う研究職はいないかも(笑)」

久加さんは、国家資格の臭気判定士の資格も持つ臭いのスペシャリスト。研究のため、ひと夏で100人以上の体臭を嗅ぐことも。自分自身の汗の量を測定するなど、一般的にイメージする化粧品メーカーの研究職とは違うことも多いといいます。

臭気判定士の仕事だけでも、「自分自身に香りがついていると検査できないので、香りの強い柔軟剤やシャンプーなどは使用しません。調査をする時期は、匂いの強いカレーなどは厳禁です」と、さまざまな制限があります。さらに最新研究では、測定しにくいワキの汗をリアルタイムで測定できるアタッチメントを他部署と連携し独自に開発したほか、自身の汗を測るために大変な日々があったそう。

「研究のためには毎日、同じ量の汗をかく必要があって……。体温が上がる午後のほうが汗をかきやすいけれど、精神状態によって汗の量は変わってしまうので、『汗かき実験』に落ち着いて臨める午前中がベスト。だから毎日のルーティンを変えない生活をずっと続けていました」

毎日、同じ時間に寝て、毎朝、同じ朝食です。久加さんは「ジャムだけは自由にさせてもらいました」と笑いますが、5枚切りの食パン1枚に、決まったマグカップで飲み物を1杯。出勤してからも決まったタンブラーでお茶を1杯だけ飲み、トイレに行って実験をスタートします。

実験自体は月に4~8回ですが、きちんとデータが取れるように、1年間ほどずっとルーティンを守った生活。しかも室温31度、湿度60%の環境でフィットネスバイクを30分漕ぎ、ワキの汗を測るのは大変です。

「化粧品メーカーでここまで体力を使ったり、制限したりする研究職はいないかもしれませんね(笑)。実験で汗をかかないといけないので、自分が制汗剤やデオドラントを使うのは試験のときだけ。製品を開発している会社にいるのに、研究への影響を防ぐため普段は使えないんです」

そんな苦労を重ねた末、画期的な制汗技術を開発できたといいます。

従来とは違う画期的な技術! 最新の制汗は「汗腺を眠らせる」

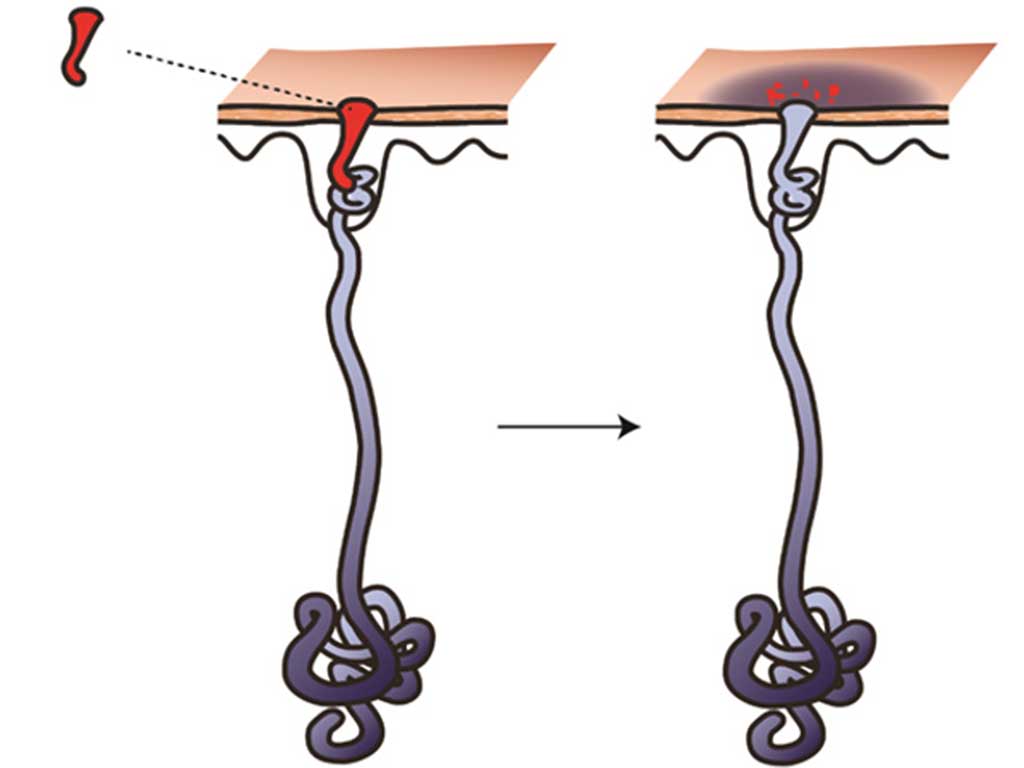

久加さんによると、暑いときの汗は「エクリン腺」と呼ばれる汗腺から分泌。肌の奥にあるコイル状の根元に汗が溜まり、肌の表面に向かって伸びるホース状の管を伝って汗が出るといいます。

そして従来の制汗剤は、汗の出口にフタをして出てくる汗を抑える仕組みになっているそう。ただ、この方法では大量に汗をかくとフタが外れて、汗が漏れ出てしまうこともあります。

「これまで体の奥で溜まった汗が、どういうメカニズムで体の表面に出てくるのかは、わかっていませんでした。それが今回の研究で、コイル状の根元が収縮――ギュッと押し潰してポンプのようになり、肌の表面に汗を押し出しているとわかったんです」

仕組みがわかることで、研究では汗を出す根元の収縮を抑える成分の特定もできたそう。

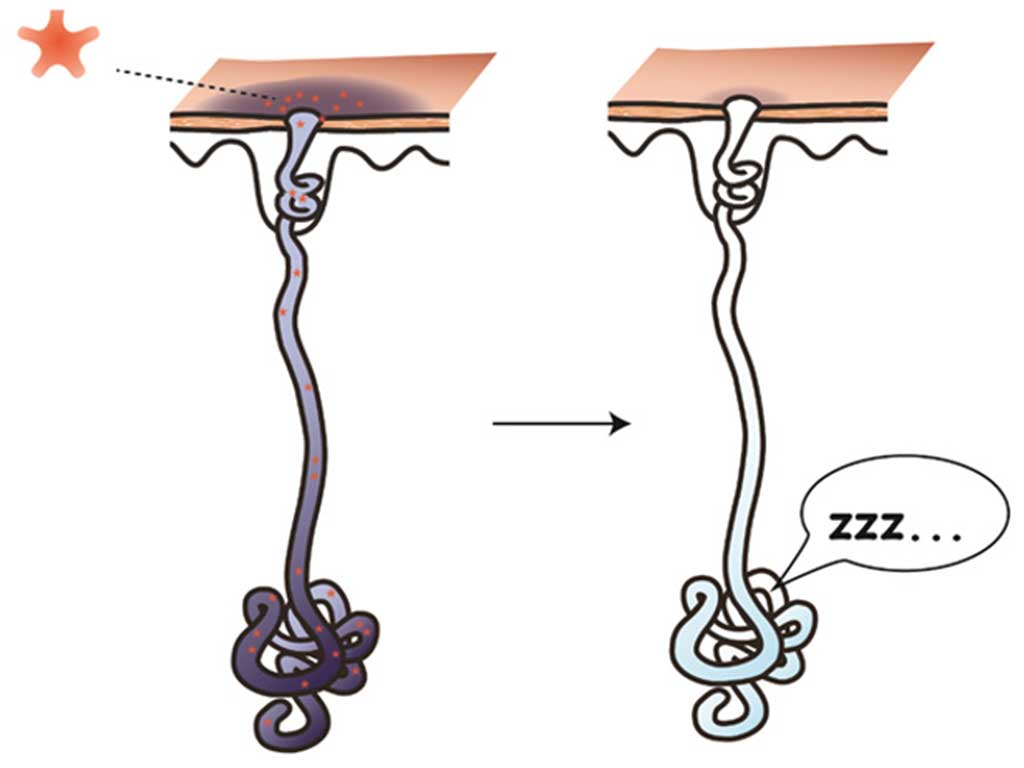

「グリチルリチン酸モノアンモニウム、『GMA』と呼ばれる成分です。この成分は汗を押し出すポンプ状の部分の収縮を抑えることができます。簡単にいうと汗腺を眠らせて、汗が出るのを抑えられるのです」

GMAにより根元の働きを抑制し、汗が噴き出すのを抑えることができれば、制汗剤をつけ直す手間も少なくできそうです。

汗腺を眠らせても大丈夫? 体温を下げる汗の“適量”とは

不快な汗を抑える画期的な技術ですが、汗は暑さで上がった体温を下げる働きがあるとされ、“汗腺を眠らせても、大丈夫なの?”と素朴な疑問が湧きます。久加さんは、そんな疑問と併せて、意外な汗の“適量”について解説してくれました。

「汗腺を眠らせるといっても、完全に出ないようにはなっていないので大丈夫ですし、効果の持続が数時間であることも確認しています。実は体温を下げる汗の量は、じわっとかいたくらいが効果的。体温を下げるのは汗が蒸発する際の気化熱のため、ダラダラ流れるほどかく汗には、体温を下げる働きがほとんどないんです」

さらに久加さんは制汗剤を使う部位も、効果的な活用に重要だといいます。

「汗や臭いが気になるのは、ワキや足です。ちなみにワキから出る汗は、全身の1%ほど。そうした気になるポイントには制汗剤を使い、余分な汗を抑えることで嫌な臭いを防ぎ、ワキ汗による汗ジミなども回避できます。臭いや見た目の不快感をケアしたい部位に、上手に使うのが良いですね」

意外と知らない制汗剤の違い 男性用を女性が使ってもいいワケ

制汗剤やデオドラント製品は、たくさんの種類があります。どうすれば上手に、自分に合うものを選べるのでしょう。

「まずは汗や臭いが気になる部位の特性、求める使い心地によって、タイプを選びましょう。ワキの場合、ロールオンなら肌に塗りやすい形ですし、直塗りすることで効果の持続が期待できます。ワキを含む体全体に使われるスプレーは、手軽に広くつけられる点や、吹きつけたときの心地良さを得られるのが特徴です」

汗や臭いに悩む女性の場合、男性用アイテムの特徴が自分に合いそうと思っても“使って大丈夫かな?”と迷う人もいます。

「発汗量は一般的に男性が多いため、発汗量が多い方にも満足していただけるように処方を設計しています。個人差があるので、汗が多いと感じる女性が男性用を使うのは問題がありません。そのほかの違いは香りや清涼感など、一般的に商品を選ぶ際の男女で異なる好みの要素です」

暑さが増すこれからの季節。夫やパートナー、思春期のお子さんなどが“汗あるある”で、自分の臭いを何度も嗅いでいるのを見かけるかもしれません。そんなときは、最新の制汗技術やデオドラントの選び方を話題にして、汗や臭いの悩みを話しやすくするといいですね。

〇もっと詳しく:汗とにおい総研

※調査概要

マンダム調べ/2023年9月/20~50歳代の男女800名(職場への通勤に公共交通機関を利用している、かつ通勤時に10分以上の徒歩時間がある)