仕事・人生

京都の和装問屋と「すべて縁を切らせてもらいました」 丹後ちりめんの小さな工房が下請けから脱却して見出した活路とは

公開日: / 更新日:

西陣の下請け依存を超え、挑戦で築いた独自の道

DCブランドブームもあり、ファッションに興味を持った徹さんは、大学ではテキスタイルを専攻。卒業後は生地企画会社に入り、憧れのアパレルブランドの担当になりました。コレクション毎に必要な生地を探し求めて織物の産地を訪ねたり、自ら生地を企画したり。このとき、日本各地でいろいろな織物やテキスタイルに出会い、触れたことが、キャリアのなかでも「一番影響が大きかったでしょうね」と振り返ります。

東京と名古屋で10年働いた徹さんは、結婚をきっかけに「織物業を通して新たな挑戦をしたい」と家業を継ぐことに。同時に、それは丹後地方に続く常識を打ち破るチャレンジでもありました。

10年の修行を通じて、丹後を客観的に見て気づいたのは、「京都西陣の下請けが9割を占める依存型の生産地であり、新規開発には非常に弱い」という現実でした。しかし、同時に「ほかの産地にはないものを作れば、丹後からでも十分に勝負できる」という手応えも感じたといいます。

丹後に戻り、まず着手したのが、取引ルートの変更でした。昔からの慣例で、和装業界には「問屋>機屋」という力関係があったとか。2代目から洋服生地を手掛けるようになったこともあり、より風通しのいい取引ができる関係を求めて、京都の和装問屋とは「すべて縁を切らせてもらいました」。問屋や商社を通さずに、アパレルメーカーやデザイナーらと直接取引を始めたのは、丹後では異例のことでした。

メーカーやデザイナーらと直接会話することで、糸の素材選びや染付から織り方まで希望に合ったものを提案できたり、小ロットでの生産が可能になったり。どの注文もそれぞれにこだわりがあり、応えることは簡単ではありません。「すぐにできるものもあれば、本当に苦労してできるものもあるし、やってみたけれどできないものもある。同じことを繰り返すことが一番簡単で楽なんですけれど、つまらない。苦しいこともあるけれど、楽しいですよね」と徹さんは笑顔を浮かべます。

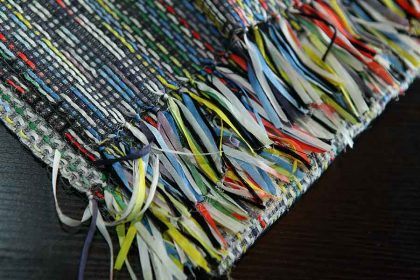

そんな「糸あそび」が世界から注目を集めるきっかけになったのが、代表作とも言える「リボン織」です。。2代目が生み出し、3代目が広めた世界に「クレイジー!」と言わしめた織物とは……。

(Hint-Pot編集部・佐藤 直子)